全國最先進“智能”跑道將落成!首都機場西跑道大修完成在即

“此次大修完成后,西跑道將成為全國最先進、最具科技感的一條跑道。”首都機場西跑道大修系列工程科技協同組負責人孔凡東在接受記者采訪時,開門見山表示。

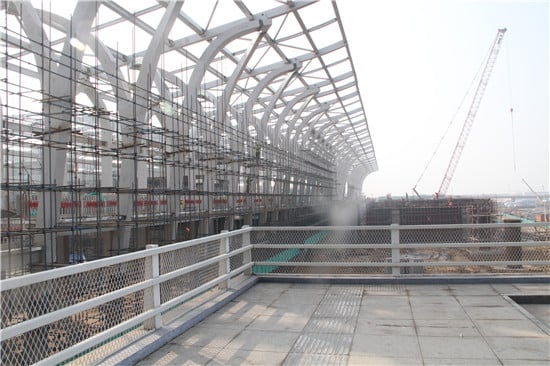

首都機場西跑道大修工程示意圖(王蕾/攝)

8月25日零時,首都機場對西跑道正式實施道面大修工程,預計將于10月下旬完工投運。建于1977年的西跑道,在2000年實施瀝青混凝土加鋪后,已安全運行了20年。

緊張有序地施工作業(馬儒壯/攝)

“按當時標準,道面使用年限為15年。理論上說,西跑道已‘超期服役’5年,但性能依然非常好。隨著壽命的延長,道面出現了一些細小裂紋,因此需要一次徹底的大修。”首都機場西跑道大修系列工程跑滑工程組負責人曹承說。

9月下旬,記者探訪了大修現場,偌大的道面上,攤鋪機、壓路機正緊張地作業。據了解,這次大修面積涉及50萬平方米,包括跑道、滑行道大修以及滑行道北延工程。與此前大修不同,此次大修無論是在道面工藝上,還是施工管理技術以及未來跑道監測管理方面,都采用了國內先進乃至首創做法。

緊張有序地施工作業(馬儒壯/攝)

新工藝:國內首創三層湖瀝青道面

道面穩定性提至最高級

2000年首都機場西跑道瀝青混凝土道面樣本(王蕾/攝)

首都機場西跑道原有的3200米都使用的是瀝青混凝土道面,此次大修對材料進行了優化。跑道兩端各400米改成水泥混凝土道面,中間2400米繼續保持使用瀝青混凝土道面。

與以往跑道大修不同的是,在這2400米的瀝青混凝土道面中,主要加入湖瀝青以及抗車轍劑、高粘劑等改變瀝青性能的“佐料”。

湖瀝青是一種天然的瀝青,加熱到180度后高溫拌和,歷經“千錘百煉”,相較于普通瀝青,具有極好的高溫穩定性。

曹承舉起湖瀝青的樣本告訴記者,他們在改性瀝青中加入湖瀝青進行配方改良,“按照湖瀝青與改性瀝青25%和75%的比例混合,使用這種復合改性瀝青混凝土進行跑道道面的加鋪,能夠徹底改善傳統道面‘高溫易軟’的問題,有效提升跑道的平整度和結構強度。”

此次西跑道大修對材料進行了優化,在瀝青混凝土道面中加入湖瀝青等改變瀝青性能的“佐料”(王蕾/攝)

此次西跑道大修,跑道道面的上面層、中面層、下面層均使用了湖瀝青復合改性瀝青混凝土進行攤鋪。“三層道面共21厘米厚,這種工藝為全國首創。”曹承表示,這是基于首都機場的氣候條件、運行特點等方面綜合考慮定制研究的。

新技術:BIM技術+數字化施工平臺

足不出戶全方位合理管控施工

此次西跑道大修有7個同期實施的項目,在項目設計階段,首都機場西跑道大修項目科技協同組就利用BIM(建筑信息模型化)技術開始建模。

“通過BIM技術,可一目了然地看到項目各方面的數據。”孔凡東說,即使不懂項目的人,通過4D模擬展示,也能清楚地了解工程每天的進度,并且可對項目交叉重合的區域進行提示,讓項目負責人更合理地調配人員、材料、機械,在有沖突的地方加大資源投入、加強人員管理,把進行順暢的地方模式化持續推進,從而提高工程效率和質量。

孔凡東表示,此次BIM技術突破地實現了“5D管理”。“通過創建西跑道BIM模型,將二維圖紙轉變為含有道面厚度、材料等信息的3D模型,同時加入施工進度計劃和造價信息,對施工現場作出進度、成本預測,實現4D進度協同和5D成本管理。”

在施工現場,記者看到,一臺臺施工機械頂部或者車輛的一側,都裝有一個像蘑菇一樣的探頭,“這些探頭就是接收北斗導航信號的。”

施工車輛上安裝的“蘑菇頭”,為北斗導航接收器(馬儒壯/攝)

“數據接收主機通過網絡的云傳輸將施工信息回傳至監控平臺,就可清楚地看到瀝青混合料攪拌過程中的溫度走勢、油石比走勢等關鍵指標,并時刻掌握瀝青運輸車輛情況、監控道面攤鋪及碾壓質量。”孔凡東指著工程指揮部數字化施工平臺的大屏幕介紹。

孔凡東回放了9月28日晚上二標段P7滑口攤鋪時的情況,并向記者解釋,“通過攤鋪機上安裝的定位天線,可接收北斗導航信號,監控攤鋪機的攤鋪情況。另外,通過壓路機上安裝的溫度傳感器和定位天線,還可監控壓路機的工作狀態和碾壓遍數”。

從拌料到運輸再到攤鋪,大修數字化施工平臺實現了足不出戶管理施工現場。而BIM技術和數字化施工平臺的結合應用,則使項目在進度、質量、造價上都得到了合理的管控。

值得一提的是,在西跑道大修完成后,通過同步完成跑道數字化模型的更新,將會誕生一條“數字孿生”跑道。“這條數字孿生跑道,將為未來運維提供細致的模型信息,比如燈光管線埋深的深度、道面結構形式及厚度等。”孔凡東說。

新應用:植入傳感器背上“holter”

實時掌握跑道健康狀態

西跑道大修投運后,如何能實時、全方位監測跑道健康狀況和性能呢?孔凡東告訴記者,“我們在道面內部以及兩側,埋入了分布式光纖,并安裝了水膜厚度傳感器、紅外熱像儀、激光輪跡儀等傳感設備,這樣就能及時獲取跑道運行期間的健康狀態。”

“以上四種傳感裝置的安裝,構建了西跑道大修后的安全預警監控平臺,為跑道背上了‘holter’(動態心電圖儀),實時了解跑道運行情況。是否發生輪轍、是否有脫空等‘疾病’,也能及時了解。”孔凡東說。

據了解,將分布式光纖埋入機場跑道為國內首次。孔凡東解釋,分布式光纖可實時監控飛機運行情況下的荷載情況以及飛機對道面的擾動情況,并通過收集的數據分析道面是否處于正常的狀態。

安裝在攤鋪機上的溫度傳感器,可以隨時讀取瀝青的溫度并上傳到后臺,技術人員可實時監控并干預機器的工作情況,實現施工過程的全監控 (馬儒壯/攝)

夏天由于跑道道面溫度較高,加上飛機發動機尾流的高溫作用,跑道極容易在數百噸重的飛機的扭轉力作用下,產生輪轍、癰包等病害。“原來頭疼的問題是沒有數據支撐,此次儀器安裝好后,能夠精確計算出輪轍發生時的扭剪力、道面損壞臨界點等指標,為跑道日常維護提供了科學的數據支持。”孔凡東介紹。

這次大修,工程人員還在跑道兩旁敷設了FOD(跑道外來物)探測系統管線。FOD探測系統建成后,可以監測跑道道面上的“不速之客”,比如鳥類、石子等可能損傷航空器的外來物體,在主動發現后可第一時間向工作人員發出預警,查道人員可及時上道清除,實現了結合人防、物防、技防等多種手段來防范FOD。

新工藝、新技術、新應用的實施和使用,為首都機場安全運行提供了穩固基石,也有效延長了首都機場西跑道的使用壽命,此次設計年限為20年,較以前增加了5年。10月下旬,讓我們共同期待首都機場西跑道換好“智能新裝”,再次啟航。

責編:admin

免責聲明:

凡本站及其子站注明“國際空港信息網”的稿件,其版權屬于國際空港信息網及其子站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網”。其他均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內容僅供參考,新聞糾錯 [email protected]

- 上一篇:全國兩會建議提案回聲:機場建設潮,來了!

- 下一篇:返回列表